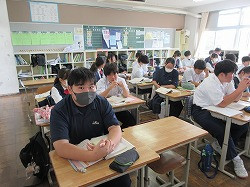

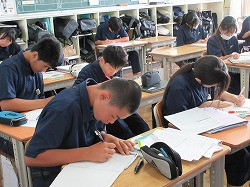

給食センターの栄養士の先生に来ていただいて、『食に関する指導』が3年生で行われました。食事、特に朝食と学力の関係についての説明がありました。脳は重量が体重のわずか約2%であるにもかかわらず、エネルギー消費量は19%と臓器の中でもたいへん高いです。集中して授業に臨むには、朝食から採るー炭水化物は欠かせません。1年生のデータでは85%の生徒が朝食を毎日食べているようです。2年生・3年生はどうでしょうか。受験を控えた3年生は益々必要になってくるでしょう。

ちなみに私は朝起きた瞬間から空腹で、ご飯もバクバクいけます。

3年生『食に関する指導』

3B英語:Lesson5-1Reading 本文を音読し、内容を理解する

3A美術:ボックスアート 細部にこだわり、作品を完成させる

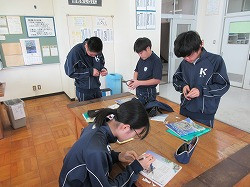

2A英語:Lesson5-1Reading 本文を暗唱しよう

覚えてお互いに暗唱していました。

1年保体:体育祭練習 長縄跳び

各クラス男女別の競技です。回し手と跳び手の息と声をそろえて。

2B音楽:合唱祭の振り返り

音楽祭が終わって、次は体育祭です。2学期はやることが多いと感じるのは、一つ一つの行事が時間がかかるからでしょうか。計画・準備・練習やってみて、その経過の中で、生徒自身が不都合や改善点を発見し、良い方法に修正したり、変更したりして。それが生徒の成長につながるんですけどね。大きな行事が終わると脱力感があります。でも授業は集中して取り組んでください。

2A数学:一次関数を利用しよう

2B国語:『枕草子』 冒頭文を暗唱する

覚えて一人ずつ先生の前で暗唱します。自分もやったわ。

春はあけぼの。やうやうしろくなりゆく山やまぎは、すこし明あかりて、紫むらさきだちたる雲くもの、細ほそくたなびきたる・・・。

古文のいくつかは、いくつか覚えて、今でも冒頭部分は言えるけど、忘れた内容も多いですね。

1B英語:lesson4の振り返りをしよう

1A社会:EUの拡大により産業や人々の生活にどのような変化が見られるのか

3A音楽:合唱祭の振り返り

合唱祭当日の音源(結構クリアーな音質です)を聴いて、反省感想を書いていました。

3B技術:キーホルダーの製作

金属板を加工してオンリーワンのキーホルダーを作っています。

あしたば・あおぞら国語:○○の入ったことわざ・古典『御伽草子』

体育の時間。前半保健体育からの外で長縄跳び練習。やるべきことがたくさんあります。

3B理科:斜面を下る台車は、どのような運動をするのだろうか

加速度運動の実験記録となる紙テープをメモリごとに切って貼る作業をしています。

3A美術:ボックスアート 細部までこだわって完成させよう。

いろいろやり過ぎて、混乱し始めている?

2A数学:グラフの交点の座標を求めよう

求め方はいろいろあるけど、どれが一番簡単そうかな。

2B英語:lesson4のまとめをしよう

1年男子保体:保健 ストレスとの上手な向き合い方について学ぼう

ストレス発散の方法や、リラックスするための方法について実践していました。

か・ら・の実技 長縄跳び

1年女子保体:バレーボール

ボールはいつも自分の真上に来るわけではありません。ちったぁー動かんと!

今週末合唱祭です。練習も大詰めです。合唱祭に画切ったことではありませんが、全員で取り組むことは特に、悔いを残さないようにしてもらいたい。

3B社会:情報化の進展による課題。認められてきた権利とは

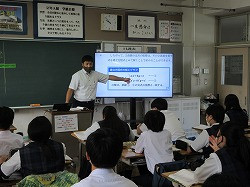

3A英語:「自分がどんな人になりたいか」表現することができる

日本語でも難しそうな課題です。

2B国語:『枕草子』 想像してみよう

2A英語:lesson4のまとめをしよう

1B理科:水溶液から溶液を取り出そう

だいぶ涼しくなって、理科室も使えるようになってきました。これから実験が増えるかな。

あしたば・あおぞら理科:水を温めたり、冷やしたりするとどうなるのだろうか

1A技術:棚の制作

秋分の日を過ぎ、朝晩はさすがに涼しくなってきました。寝床に入ると、扇風機やエアコンをつけるまでもないけど、少し蒸すような感じです。こんな時は寝冷えをしてカゼを引きやすい時期です。気をつけたいですね。

今日は、家庭教育学級がありました。ヨガの先生に講師をしていただきました。本校の職員も数名参加させていただきました。

3A理科:一定の力がはたらきつづける物体は、どのように運動するのだろうか

加速度運動の実験の後、0.1秒ごとに記録したテープの痕跡をノートに貼り付けていました。

3B社会:社会の発展により、どのような課題が生まれ、どのような権利が生まれたのか

2A美術:自画像 細部(陰影)まで意識してしあげる

色の選び方が難しいです。

2B家庭:お弁当の献立を考えよう

ベストなお弁当を考えていました。唐揚げと甘い味付けの卵焼きはマストです。

1年男子保体:心と体の関係について学ぼう

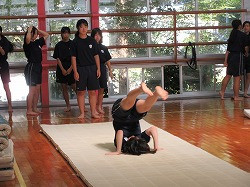

1年女子保体:マット運動

前転・後転・開脚前転 体の硬い生徒には苦手な種目です。

音楽祭の中間発表会が各学年ごとに行われました。まだまだ完成には至っていないと思いますが、リハーサルを兼ねて、他の人に聞いてもらうことはいい刺激になるのではないでしょうか。

1年生

2年生

3年生

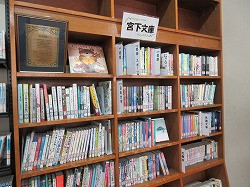

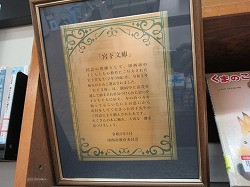

明日9月20日は、印西市や白井市などの中学校で国語教師を務められた、故・宮下豊先生のご命日です。宮下先生は長年勤務された印西市・白井市の小・中学校へ、「闘病中に励まされた本の大いなる力を子供に知ってほしい」という思いから、学校図書の購入費として計約6千万円を寄付されました。両市は、寄付を元に購入した本を各小中学校の図書室などに「宮下文庫」として配置し、今も貸し出しをしています。

テストの返却が概ね完了しました。もうすぐ前期の成績が確定します。

3年男子保体:ゴミの処分と環境について学ぼう

3年女子保体:廃棄物の処理

3年生は環境についての学習です。

2A理科:刺激に対する反応時間を調べる

反射神経を調べるのに、落下し始めたものさしをつかむまでの時間の計測をしました。

2B国語:『随筆の味わい』 作品について知ろう

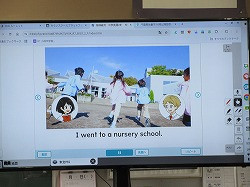

1A英語:本文を暗唱しよう

1B数学:等式の性質を応用しよう

9月も後半に入ったというのに、まだまだ暑い日が続いています。しかし、この暑さも今日明日で落ち着くとニュースで言っていました。年々長く厳しくなる夏が終わりに近づいているようです。

3B技術:テスト解説/返却

3A家庭:テスト解説/返却

他の教科より一足早く実施していた技術・家庭科のテストの返却です。

2B美術:自画像 陰や色の濃度で表情や心情を表現しよう

2A国語:『随筆の味わい』 作品について理解しよう

1A英語:三人称単数の確認、三人称単数のアクティビティ

1B国語:テスト解説/返却