連休明けの火曜日。教科によってはテスト返却がありました。

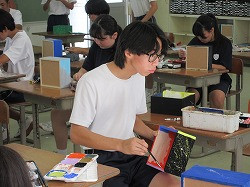

3A美術:ボックスアート 細部の仕上げをしよう

3B理科:テスト解説/返却

先生によって返却方法が少しずつ違いますが、模範解答を先に配付し、あらかた説明をしてから返却する方法が主流のようです。解説の時から「ああっ、そうだった~!!」と消え入るような声が。

2A理科:テスト解説/返却

「平均点は何点ですか?」と真っ先に聞く生徒がいます。たいていは平均点未満のテストの持ち主が聞きます。

2B英語:テスト解説/返却

1年女子保体:ストレスへの対処の仕方

1年男子保健:脳の成長について学ぼう

ストレス解消の仕方は人それぞれあると思います。ストレスがないよりは多少あった方が良いらしいので、上手に付き合える方法を見つけられるといいですね。人に迷惑をかけない対処方法が大切です。

印旛地区中学校英語発表会が印旛教育会館で行われました。小林中学校からも3年生1名が代表で参加し、堂々と発表していました。発表する内容を考え、それを英訳し、覚えて、発表するまでの流れは決して簡単なことではありません。よく頑張りました。

2A美術:自画像 完成は大事。さらに丁寧に。

1年保体:女子 欲求とストレス ストレスってみんなある?

男子 性の情報について マスコミ・ネットに惑わされるな!

2B英語:テスト対策 小テストの返却

3B数学:関数 y=ax2

3A理科:三方向から支える

国語の時間に聞いた話。人の存在を示すとき「○○さんがいる」と言うことが多いです。昔は「ある」も同様に使われていたそうです。そういえば時代劇を見ていると、身分の高い人が自室から家来を呼ぶ際に「たれ(誰)かある?」と声をかけるシーンがありますね。現代は「教室の後ろに校長先生がある」と言われるとなんとなく違和感がありますが、まぁ、置物と同じようなもんですから…。

3B理科:2つの力を合成して合力を求める

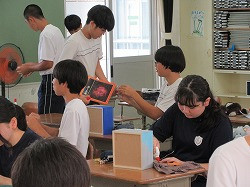

3A美術:素材を見極めて、ボックスの中身を制作しよう

ボックスアートも佳境に入っています。

2A理科:生物の復習

テスト直前のまとめ時間です。

2B数学:軸に平行なグラフをかこう

一次関数のグラフの学習。グラフがかけるようになってください。

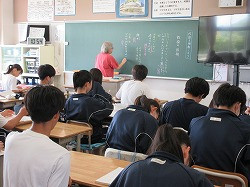

1A国語:『竹取物語』 現代語訳をし、表現技法を確認する

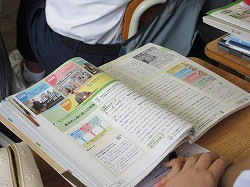

1B社会:韓国の経済はどのように発展したのか? また、課題は何だろうか

K-POP・ドラマなど、日本でも人気のあるものがたくさんあります。

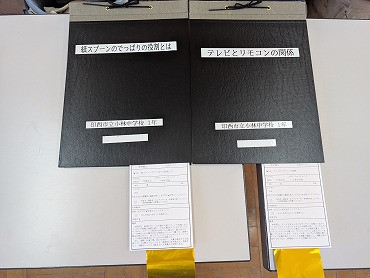

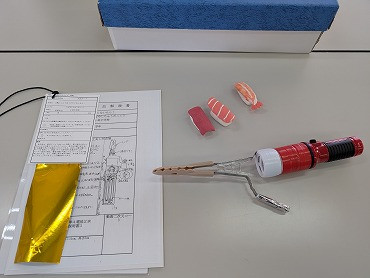

夏休みの1年生の必修課題だった自由研究。理科の先生方が審査し、科学論文7点、科学工夫工作1点が部会(印西市・白井市)の理科作品展に出展され、そのうち科学論文2点・科学工夫工作1点が見事金賞に輝き、印旛郡の作品展に出展されます。論文も工作もユニークで素晴らしい。日常生活にある不思議、疑問を追求して、されに自分なりの仮説を持って突き詰めていくと、新しい発見があったり次の発明につながったりするんですね。

ちなみに金賞を受賞した作品のタイトルは

論文1:紙スプーンの出っ張りの役割とは 論文2:テレビとリモコンの関係

工作:ご飯にしょうゆつけたくないもん!

3年技術・家庭:定期テスト

技術・家庭科は一足早く定期テストを実施しました。

1A美術:伊藤若冲の作品からわかることは何だろう

伊藤若冲とは江戸時代中期の画家です。某お宝番組にもよく出てくる名前です。

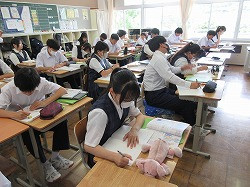

2年保体:保健 (女子)応急手当の基本 (男子)出血があるときの応急手当

大切な知識だから、しっかり覚えてほしいですね。

1B国語:故事成語 漢文訓読の仕方を理解したり、音読したりして漢文になれることができる

昨日発生した台風15号(ペイパー)は、紀伊半島から太平洋に抜けそうです。しかし、チーバ君の足の裏をくすぐるように移動するようです。午後には大雨になる予報なのでカットしたり、短縮したりして下校時間を早めます。なお、保護者の皆さんには、具体的な下校時間を連絡メールにてお知らせしていますので、ご確認ください。

雨に煙る校庭

2A英語:不定詞③副詞的用法のアクティビティ

2B数学:一次関数の式を求める 練習問題

1A国語:『竹取物語』内容を理解しよう

1B理科:テスト準備

3A実力テストの様子

3B実力テストの様子

来週後半に行われる前期2回目の定期テストに向けて、各教科では出題範囲のまとめが始まりました。授業時間数の関係で先に進む教科ももちろんあります。夏休みに取り組んだことが結果に直結することは間違いありません。課題を提出するのさえ手一杯で1学期の復習までできなかったという生徒には厳しいかもしれません。

熱帯低気圧は今日の未明に台風15号に変わり『ペイパー』と命名されました。調べてみるとマカオで人気の観賞魚のことらしいです。こんなに日本列島の近くまで来てから台風に成長し、日本列島の真上を縦断していくような台風は珍しい。明日の朝は天気予報を注視してください。

1A英語:定期テストに向けて リスニングの練習

リスニングテストの練習をしていました。前期の2回目のテストももうすぐ。真剣な取り組みが本番で生きます。

1B数学:等式の性質を理解しよう

2A理科:感覚器官はどのようなものがあるか

2B国語:『敦盛の最期』 内容を理解しよう

ちょうど音読しているしていました。みんな正しく読めるのかなぁ?

3A理科:角度を持ってはたらく2力の合力と、もとの2力はどのような関係があるのだろうか

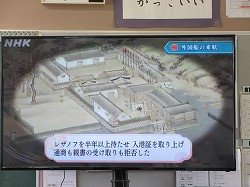

3B社会:共生社会を築いていくために、どのような取組が必要か

社会における性別による差について考えていました。

天気予報では、今日は夕方から雨模様。熱帯低気圧が台風になりそうで、それが今週中に日本列島を縦断して来そうです。そういえば外を見ると、だんだんと曇ってきています。

3B理科:角度をもって働く2力の合力と、もとの2力はどのような関係にあるのだろうか

理科室は暑いので、教室で実験していました。バネばかりを引く力に角度をつけるとどんなことがわかるでしょうか。

3A英語:Reading lesson1 中村 哲さんの生き方や平和への思いは、どんなものだったのだろうか

2B家庭:中学生の発達と必要な栄養

技術・家庭科は一足早くテストがあります。覚えることが多いと思いますが準備は抜かりなくやっておきましょう。

2A国語:「敦盛の最期」 内容を理解しよう

忘れ物はいけません。しかし、誰しも「うっかり」はあるものです。そうなったときのリカバリー力があるかが重要です。

1A社会:写真から「地球的課題」を見つけよう

SDGsの観点で、写真をみて地球環境を考えてみようという授業でした。一人一人の意見が、新たなアイデアが生まれるかもしれません。

2A技術:棚の制作

たたいたり、削ったり、穴を開けたり。一つ一つの作業の取り組み方が作品に現れます。

今日から授業開始です。まだまだ暑い日が続きそうですが、やることはやらねばなりません。

1B美術:見ることからの発見

美術に関する動画を鑑賞しました。美術室はエアコンがないので暑いです。

3年保体:環境への適応能力

「最も暑い夏」と言われる今年の夏、毎年記録を更新して大変なことになってしまいそうです。

2B国語:「敦盛の最期」 内容を理解しよう

平家物語の一節です。授業では、当時の戦についても触れていました。

2A音楽:合唱

秋の合唱祭に向けた練習です。夏休み明け最初の音楽。声はまだ出ていないようです。

1A社会:お互いに読んでみよう

夏休みの課題だった、海外の国を1つ選んでまとめた新聞を、お互いに読み合い、感想を記入しました。

1学期の終業式を明日に控え、大掃除を行いました。生徒はよく頑張っていました。当然いつもより長い掃除の時間。いつも以上に熱心に活動していました。

3A社会:憲法によって基本的人権を尊重することがなぜ重要なのでしょうか

3B英語:Reading lesson1 中村哲さんの生き方や平和への思いについて考えよう

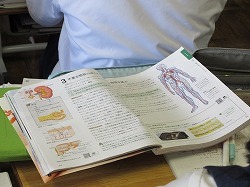

2A理科:体の中を物質はどのように運ばれるのか

2B社会:江戸時代の社会はどのように変化していったのか

1A数学:仕上げの問題

2B音楽:混声合唱 パート練習

今日も雨が降っています。時々強く降ることもありました。そしてこの蒸し暑さ。でも「夏休み」という区切り(ゴール)が見えているので、あと少し頑張ろう。

2B美術:自画像の彩色をすすめよう

だいぶ完成していました。1学期最後の美術後だろうから完成させなくてはなりません。

2A数学:一次関数の式を求めよう

一次関数の式を求める問題はいろいろなパターンがあります。家庭学習が大切です。

1A国語:「竹取物語」現代語訳をしよう

1B国語:「ひざしに向けて」

詩や作文を書き、作品を推敲させる。

3A理科:水中の物体にはどのような力が働くのだろうか

「運動とエネルギー」についての学習。水圧についての実験のために電池を沈めていました。

3B数学:二次方程式を解く

因数分解や解の公式、平方根の考え方。二次方程式の式を見ただけで判断できるかな。